可近些年來,“文化”這個詞,已經飛遍當今社會各個角落,差不多到了家喻戶曉、婦孺皆知的地步。什么“旅游文化”、“宗教文化”、“香爐文化”、“飲食文化”、“茶文化”、“酒文化”等等。因此,今天來談論什么是文化,遠比數年前要容易得多。

那么,什么叫瓷器文化?由于英語詞匯中,“中國”一詞的本意就是“瓷器”之意。何況,“中國”和“瓷器”在英文里同為“china”一詞。自然,與中國文化較為貼切、并能代表中國文化的,理所當然應該是“瓷器文化”。

瓷器燒造是一門“泥與火”的藝術,這門藝術又跟國家當時的經濟實力、社會思潮、文化心態等有關。國力強盛,瓷器燒造的質量就高:社會穩定、經濟繁榮,瓷器燒造就精美。

亦就是說,一件典型的官窯瓷器或民窯精品,在它的身上,承載有大量的歷史信息,它的胎子和釉質大體能反映出一個王朝或國家在某個時期的政治、經濟與文化狀況。

而瓷器上的繪畫與裝飾,不但折射出統治階級與士大夫階層的文化傾向、藝術品味和審美興趣,同時也反映了當時社會的民風與生活習俗等現象。

北京大學原國文系教授許之衡在《飲流齋說瓷》(民國)中曾感慨道:“瓷雖小道,而與國運世變亦隱隱相關焉。”道理便在于此。

從古瓷上,研究者可通過紋飾解讀國家在那個歷史時期的政治與文化傾向。國運昌盛,瓷質和釉子就精美。比如明清瓷器:清三代之康熙、雍正、乾隆生產的瓷器明顯優于清中期之嘉慶、道光、與清晚期咸豐、同治、光緒的瓷器。

為什么?康雍盛世、乾隆盛世;而明早期(永、宣)和明中期(成化、弘治、正德)的瓷器遠勝于明晚期嘉靖、隆慶、萬歷、天啟的器物。成化為什么值1100萬,因為質量好。原因是什么?是因為當時經濟昌盛和文化繁榮的緣故,還有皇帝喜好瓷器燒造(永樂、宣德;康熙、雍正)。

中國瓷器什么朝代的最好?世界公認為宋代。

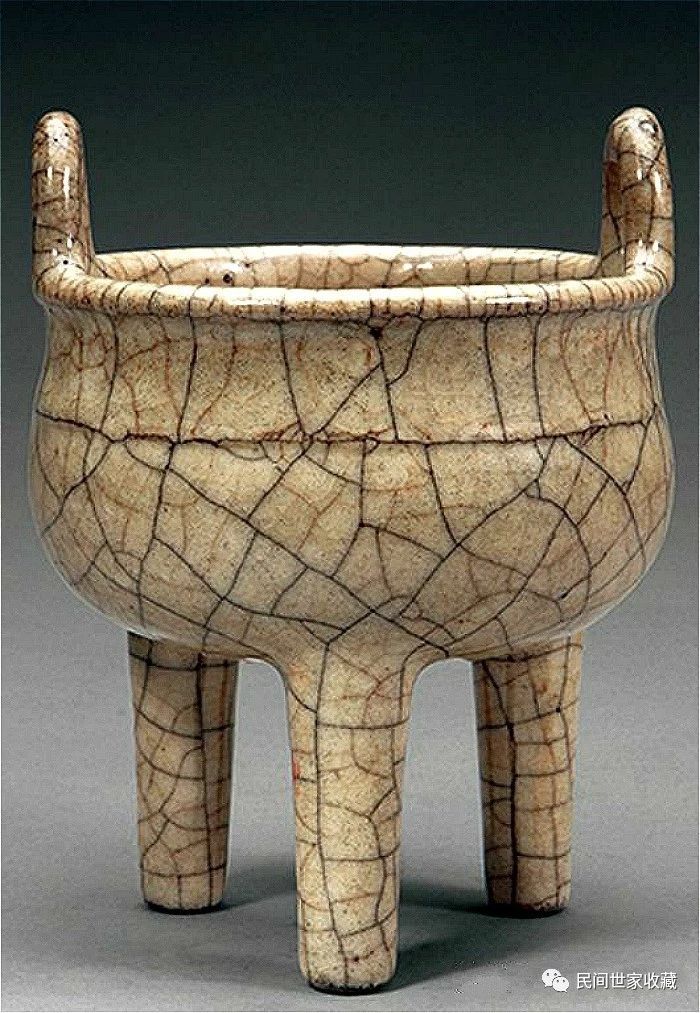

事實亦確實如此,宋代除五大名窯(官、哥、汝、定、鈞)外,還有美不勝收的龍泉窯、耀州窯、磁州窯、吉州窯、景德鎮窯等等。中國最好的瓷器來自于宋代。

談到唐宋,在現今人眼中,很顯然,這兩個朝代,唐帝國偉大,一片歌舞升平、繁榮景象;宋朝軟弱:打不過遼,打不過金,打不過西夏,更不是蒙古成吉思汗與忽必烈的對手,很差勁。

其實,若要說到國家的富裕和強大,唐宋兩朝的經濟、文化與國力,都是漢以來中國的楷模,尤其宋朝,礦冶業之銅、鐵、錫,鉛、金、銀、汞等產量,大大超過唐代。“唐朝每年課銅多不過65萬余斤,北宋歲課達510萬余斤至1460萬余斤。鐵在唐朝歲課多不過207萬余斤,北宋高達724萬余斤……”

在科技方面,中國對人類巨大貢獻首推“四大發明”,即造紙術、指南針、火藥和印刷術,因為它們是改變世界歷史進程的偉大的科學成就。而“四大發明”,宋人占了三項。

在文化藝術繁榮方面:以文學而論,“唐宋散文八大家“ 中二家為唐人,有六家屬宋朝人;宋詞與唐詩,則被世人相提并論;以史學而論,北宋司馬光的《資治通鑒》是繼司馬遷《史記》之后又一部偉大的歷史著作,竟還成為歷朝皇太子必讀的治國教材;以哲學而論,則有宋“程朱理學”,并對宋代以后中國人的思想道德觀念,起到了重大的影響。

英國歷史學家湯因比說:“如果讓我選擇,我愿意活在中國的宋朝。”

美國人羅茲·墨菲在他所著的《亞洲史》中也說,宋朝是“中國的黃金時代”,是中國“一個前所未見的發展、創新和文化繁盛期”。

北宋張擇端的《清明上河圖》2000年在上博展出時,觀眾人山人海,去年風靡于世博會上、如今又風靡于海峽兩岸。

《清明上河圖》之所以奪人眼球,之所以不朽,很大程度上是因為在這幅寫實的風俗畫上,人們可清晰看到北宋汴京市民“太平日久,人物繁阜,垂髻之童,但習鼓舞,斑白之老,不識干戈”(《東京夢華錄》)的富庶生活。

那么,宋朝為何又無比軟弱、老遭人欺侮?近年有學者撰文道,是因為一心想天下太平的宋朝,國家太富有,才招人垂涎,引來戰禍。

細細探究,宋朝的軟弱,其實主要原因還是因為兩宋的政治以“崇文抑武”為基本國策。這國策,使宋王朝在對外關系上老是處于被動挨打的屈辱地位,顯得窩窩囊囊;“但在國內,卻因此而保持了長達數百年的穩定局勢,促使了社會經濟的發達,迎來了文化藝術的全面繁榮。

宋朝崇尚什么思想?宋朝崇尚儒家文化和中庸之道。所以,追求清淡、質樸與含蓄的宋瓷,一眼望去,冰清玉潔非常美。其實,這是宋人內心世界的寫照。這就是宋朝的瓷器文化、也即當時反映在瓷器上的中國文化。